最近の話題・キーワード解説コーナー

Keywords

第2回 解説記事:テーマ 「DXによる将来の電力需要の増加と課題」

第2回は、第7次エネルギー基本計画における電力需給の見通しにおいて大きな課題と認識された、データセンターなどのDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴う電力需要の見通しについて説明する。

DXの進展と電力需要の増加

第7次エネルギー基本計画における2040年のエネルギー需給見通し

第7次エネルギー基本計画における「2040年度のエネルギー需給見通し」によると、2040年度の電力需要は、9,000億~1兆1,000億kWhに達すると見込まれている。下限は2022年度実績と同じであるが、上限は2割増加する。これは、近年のDXの進展によるデータセンターや半導体生産設備の増加が電力需要を押し上げる一方、省エネや水素の活用などにより需要が抑制される可能性もあることから、幅を持たせた想定となっている。

IEAによるデータセンター、AI等による世界の2030年の電力需要想定

国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年のデータセンター、AI等による世界の電力需要は、約4,600億kWhで全体の電力需要の約2%を占めるが、2030年には約1兆kWh以上に達し、2022年の2倍以上に増加する可能性があると想定した。1兆kWhは、日本の年間電力需要に相当する。

(出典:IEA,”electricity 2024”)

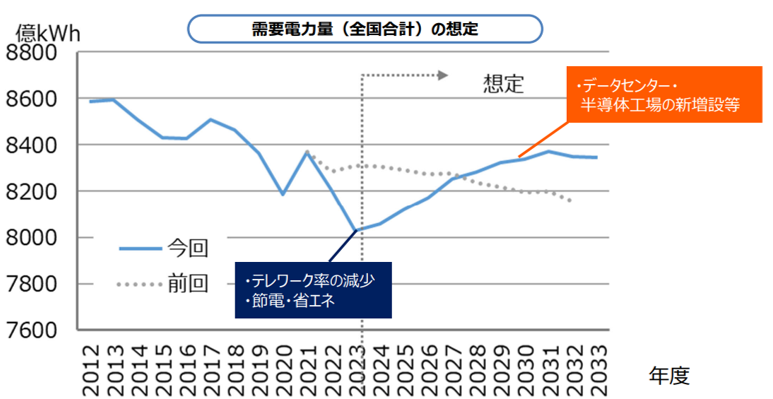

電力広域的運営推進機関による日本の10年先までの電力需要想定

電力広域的運営推進機関(OCCTO)が2024年1月に公表した2033年までの電力需要想定のとりまとめによると、人口減少や節電・省エネ等により家庭部門の電力需要は減少傾向だが、人手不足対応のための省人化、遠隔化に加え、データセンターや半導体工場の新増設等による産業部門の電力需要の大幅増加により、全体として電力需要は増加傾向となった。OCCTOが将来の電力需要が増加すると想定したのは、2024年が初めてのことであり大きな注目を集めた。

|

図1 今後10年間(2024~2033年)の全国の電力需要の想定

出典:資源エネルギー庁(基本政策分科会),「エネルギーを巡る状況について」, 2024.5 p53 |

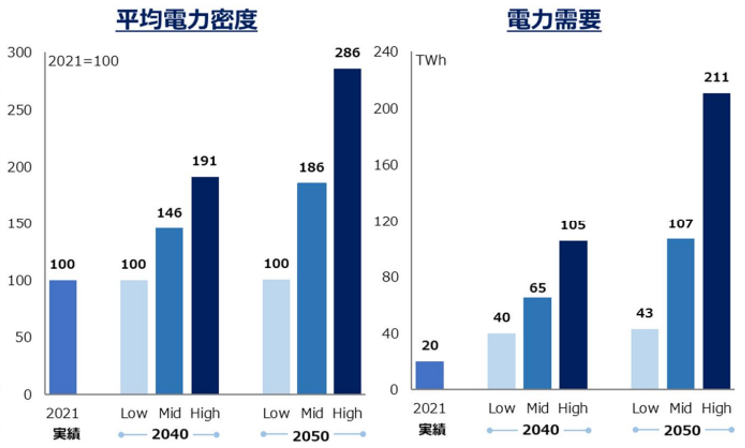

電力中央研究所による日本の2050年のデータセンターの電力需要想定

OCCTOの「将来の電力需給シナリオに関する検討会(2024年3月)」において、電力中央研究所は、図2に示すように、2050年度のデータセンターの電力需要を4,300億kWh(Low)、1兆700億kWh(Mid)、2兆1,100億kWh(High)の3つのシナリオにより想定した。シナリオ間で最大約5倍の開きがある。Mid・Highのシナリオでは、2035年度までは公知の情報で示された電力需要の実現を見込んでおり、2036年度以降は、データセンターの床面積の増加傾向や平均電力密度の上昇が継続することを前提としている。Lowのシナリオでは、光電融合技術などの技術開発が実現してデータ処理の効率化が進み、2030年代後半からは床面積の伸びが鈍化するとともに、省エネ化が進み平均電力密度が横ばいに推移すると想定している。

|

図2 2050年のデータセンターの電力需要(右)と2021年度比の平均電力密度(左)

|

DXによる電力需要想定の特徴

これまで述べてきたように、DXの進展によるデータセンター等の将来の電力需要想定は、想定を行う機関により大きな幅がある。従来の家庭用・業務用・産業用の電力需要想定と比較して、不確定要素が大きく、将来を見通すことが非常に難しいことが明らかである。

続いて、DXによる電力需要想定に大きな影響を与えるデータセンターについて説明を行う。

2.データセンターへの電力供給の課題と解決の方向性

データセンターとは

データセンターとは、IT機器(サーバー、ストレージ、ネットワーク機器など)を集中的に設置し、安定的に運用・管理するための専用施設である。現代の情報通信インフラの中心的な存在で、クラウドサービス、業務システム、社会基盤などのデジタル化を支える重要な施設である。大量のデータやアプリケーションを保管・処理するサーバー群の運用、ネットワークの中継や集約とともに、高度なセキュリティと可用性の確保が求められる。さらに、近年急速に存在感を高めている生成AIは、膨大なデータ学習とリアルタイムの推論処理を必要とするため、従来のデータセンターよりも高性能なGPUを搭載し、高密度かつ高速な演算処理能力を備えたAI専用データセンターの整備が進んでいる。

データセンターの電力需要

データセンターに用いられる最新型サーバーの1台あたりの電力消費量は性能向上とともに近年急速に増加している。AI計算に用いられるサーバー1ラックあたりの消費電力は、20~60kW以上に達するものもある。データセンターは、大規模化と電力高密度化が進み、図3に示すように、1棟あたりの電力需要の増加が続き、配電用変電所の容量60MVA(20MVA×3バンク)に匹敵する。このようにデータセンターの電力需要は桁外れに大きい。

|

図2 2050年のデータセンターの電力需要(右)と2021年度比の平均電力密度(左)

|

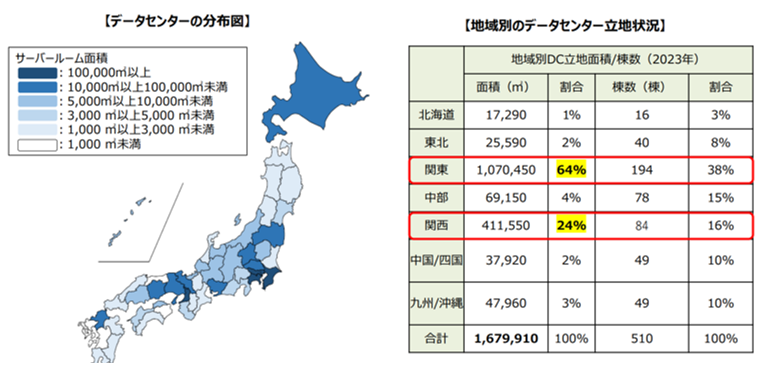

日本のデータセンターの立地状況

日本国内のデータセンターは、総務省・経産省の資料によると、図4に示すように2023年度で510棟ある。また、日本データセンター協会が公開しているデータセンター一覧によると、東京・大阪の大都市部に集中していることがわかる。

データセンターが、東京・大阪の大都市部に集中する理由を以下に示す。①国内外の通信事業者が相互接続を行う大規模なインターネットエクスチェンジ(IX)の拠点が集積し、低遅延かつ大容量の通信環境がある。さらに、光ファイバー網や国際海底ケーブルの陸揚げ拠点にも近く、グローバルな接続性で優位性を持つ。②データセンターの主な利用者である大企業、金融機関、官公庁などが東京・大阪に集中しており、特にリアルタイム性や可用性が重視される業務系システムにおいては、ユーザーとデータセンター間の物理的距離が重要となる。③東京・大阪には大容量の電力供給インフラが整備されており、電力供給の信頼度が高い。また、堅牢な構造を備えた建物の物件が多く、選択肢が多い。④東京と大阪に分散して拠点を設け、いずれかの都市が被災しても、他方がバックアップセンターとして機能できる体制を構築し、BCP(事業継続計画)を強化する運用が一般的になっている。

|

図2 2050年のデータセンターの電力需要(右)と2021年度比の平均電力密度(左)

|

データセンターの電力供給の課題

大規模なデータセンターの電力需要は大変大きく、安定した電力供給の確保は重要な課題である。上記の立地条件を満たし、データセンターの新設が続く千葉県印西市では、東京電力パワーグリッドが24年ぶりに超高圧変電所(600MVA)を2024年6月に新設して、急増する需要への対応を進めている。同社のエリアでは、データセンターからの事前検討が2020年頃より加速度的に増加し、累計約950万kWの託送申込み(容量の仮確保)を受付済みである。これは、原子力発電所9基分に相当する。

このような状況のもと、第7次エネルギー基本計画やGX2040ビジョンで議論されたように、我が国の産業競争力強化のためには、データセンターなどの新たな大規模需要に対し、迅速かつ確実な電力供給を行うための効率的な送配電設備の形成・利用が重要となっている。

今後の送配電設備の形成においては、系統の空容量や拡張余地、安定供給、地域の需要動向なども考慮した効率的・合理的な設備形成とともに、一部のエリアに局地的に立地しているデータセンターなどの需要家の立地誘導が重要となる。大規模需要の立地コストの最小化により、国民負担(電気料金)の抑制にもつながる。

また、データセンターの電力需要においては、脱炭素・グリーン電力への要望が高まっている。GoogleやAWSなどは、国内外においてデータセンターの脱炭素化を進めている。日本でも、北海道石狩市のさくらインターネットのデータセンターは、100%再エネ電源を実現した。

課題解決の方向性

1.立地の誘導

大量の電力を必要とする大規模データセンターは、脱炭素電源の確保も促進しつつ、既存電力インフラを活用可能な場所や将来的に電力インフラが立地する見込みがある場所の近傍への立地誘導が有効な対策となる。第7次エネルギー基本計画においては、「近年増加するデータセンター等のDXやGXの推進に資する大規模需要を脱炭素電源の近傍等の適地に誘導し、電力の安定的な供給を実現するため、先行的・計画的な系統整備を促す仕組みを検討する。」との記載がある。

総務省の「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」では、東京・大阪を補完代替する第3・第4の中核拠点として、北海道、九州地域の整備を促進している。

高速通信インフラの整備により、北海道や九州など、大容量風力発電の適地にデータセンターを誘致することで、地域の再エネの有効活用や地域間連系送電線の建設を抑制できる可能性がある。

データセンターの電力消費とデジタルインフラの進展を両立させる上で、今後のカギを握るのが「ワット・ビット連携」である。これは、電力(ワット)と通信(ビット)を一体的に整備・運用する考え方で、再生可能エネルギーの偏在と情報処理需要の地理的なミスマッチを解消する構想である。経済産業省と総務省は、2025年3月に電力設備とデータセンターを一体的に整備する「ワット・ビット連携」の実現に向けたワット・ビット連携官民懇談会を設置して、具体的な対応の検討を開始した。

2.データセンターの省エネ化

データセンターの1棟あたりの電力需要が増加しているが、この対策として、電力消費効率の改善の研究開発が進められている。例として、NTTが研究開発を進めているIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)では、光電融合デバイスの実現により消費電力を従来の1/100程度に低減するとともに、APN(All Photonics Network)により遅延時間を1/125に短縮するとともに、伝送容量を125倍に拡大する可能性がある。これにより、大幅な省エネ化の実現とともに、従来の伝送遅延による立地制約(例えば都心から35km圏内)を緩和することが可能となる。

また、遠隔地にある分散型データセンターを都市部と同等の遅延で接続することにより、北海道や九州などの再エネ地域に高度な演算処理能力を分散することが可能となる。このような取組は、GXとDXの同時実現を図る上で、重要な鍵となる。

第2回は、第7次エネルギー基本計画における電力需給の見通しにおいて大きな課題と認識された、データセンターなどのDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴う電力需要の見通しについて説明する。

第2回は、第7次エネルギー基本計画における電力需給の見通しにおいて大きな課題と認識された、データセンターなどのDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴う電力需要の見通しについて説明する。