最近の話題・キーワード解説コーナー

Keywords

第3回 解説記事:テーマ「分散型エネルギー資源(DER)の活用」

第3回は、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の主力化が進む中で、調整力の確保や系統混雑緩和、レジリエンス強化に貢献する存在として位置づけられている「分散型エネルギー資源(DER)の活用」について説明する。

再エネ主力電源化に伴う電力システムの課題

第7次エネルギー基本計画では再エネの主力電源化や、DERの活用を進める方針が示されている。特に太陽光・風力発電は導入量が増加しているが、自然条件に左右され出力が不安定なため、既存の電力システムとの調和が課題となる。以下に再エネ主力電源化に向けた課題を示す。系統混雑

再エネは地方部に集中して導入される傾向がある一方、大消費地は都市部に集中している。そのため、発電された電力を都市部へ長距離輸送する必要があり、送電網に過大な負荷がかかる。これにより、系統混雑や潮流逆転が発生し、再エネの出力抑制が生じる。また、送電網の整備・増強に必要なコストは託送料として利用者に転嫁されるため、電力コスト上昇の一因ともなっている。

出力変動・予見困難性の増大

太陽光や風力等の変動性再エネは気象条件に依存し、出力が急変する特性がある。急な曇りや風速の変化で短時間に数百MW規模の変動が生じ、こうした変動は予測が難しく、需給バランスの維持を困難にする。

需給調整・周波数制御の不足

従来の電力システムでは、大規模な火力や水力発電が、主力電源として需給調整や周波数制御を担ってきた。しかし、再エネ比率が高まるにつれて、出力の制御が難しい再エネが供給力の多くを占めるようになり、調整力の確保が課題となっている。特に、短時間での需給不一致に対応する「一次調整力」や「周波数維持機能」の不足が懸念されている。

災害時のレジリエンス低下

大規模集中型電源に依存する電力システムでは、災害により発電所、変電所、送電線が損傷すると、広域にわたる停電が発生するリスクがある。特に日本のような地震・台風多発地域では、再エネ導入が進む中でも、分散的かつ自立的に電力供給を維持するシステムが求められている。現状ではその備えが十分とは言えず、レジリエンス強化が急務となっている。

分散型エネルギー資源(DER)とは何か

再エネの導入拡大に伴い、電力システムの柔軟性確保と供給安定性の維持が急務となる中、注目されているのが「分散型エネルギー資源(Distributed Energy Resources:DER)」である。DERは、従来の大規模集中型発電とは異なり、小規模かつ多様な電力リソースの総称である。DERの定義と特徴

DERは、配電系統(需要家を含む)に接続される小規模な発電設備、蓄電池、需要応答(デマンドレスポンス:DR)機器、エネルギーマネジメントシステム(EMS)等、従来の電力システムに分散して設置されるエネルギーリソースである。これらは単独では小規模であるが、適切に制御・連携することで、需給調整力や系統安定化、災害への対応といった価値を提供する。

DERの種類

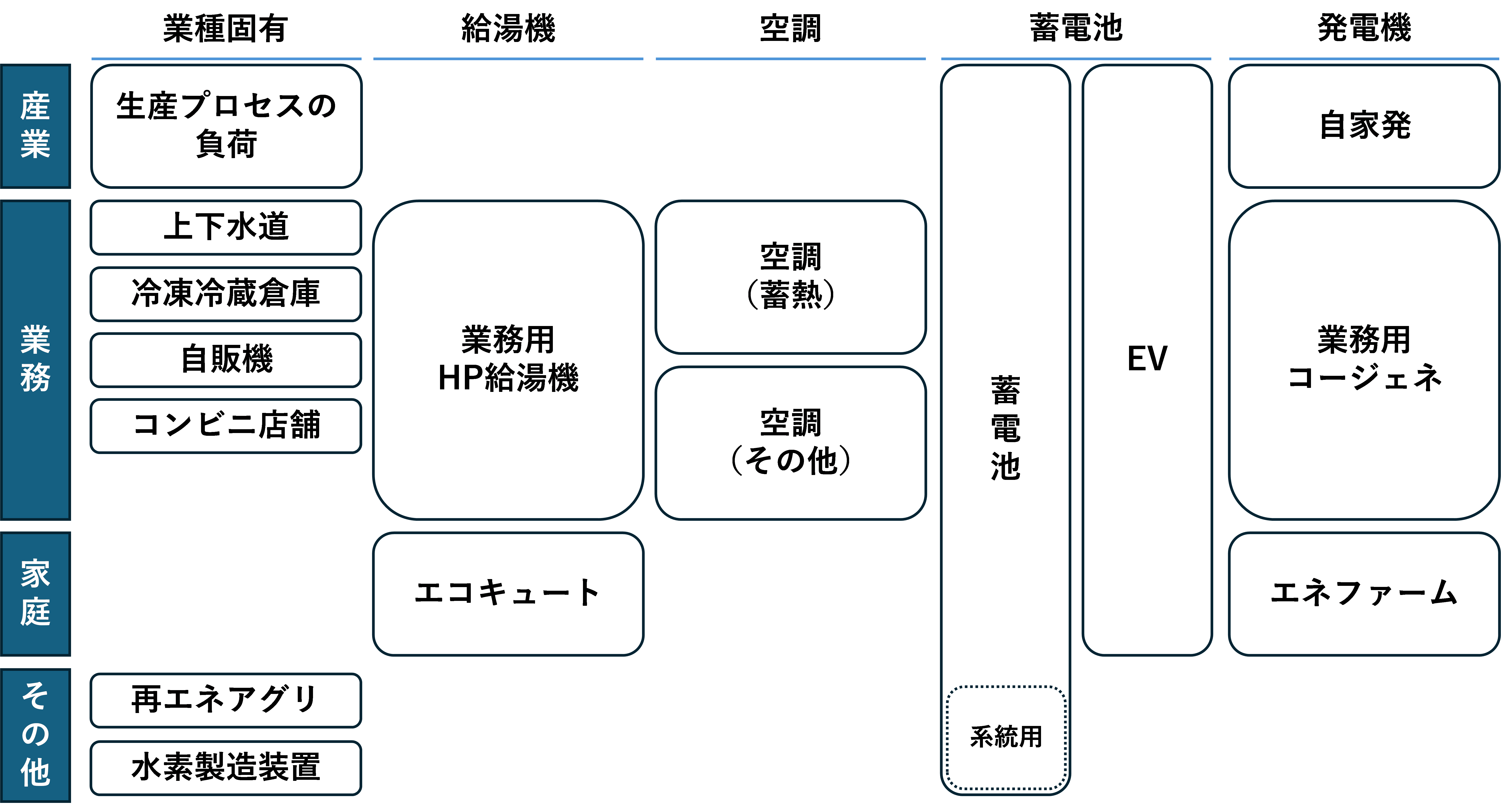

DERには様々な種類が存在するが、今後特に期待されるリソースを図1に示す。

|

図1 代表的なDERの例

|

特に、蓄電池やEV、水素製造設備、エコキュート等は、新たなDERとして導入が加速している。応答精度や応答速度といった課題は残されているものの、これらのDERを電力取引市場に活用するための制度整備および技術開発が進められている。

DERの活用がもたらす3つの価値

第3章では、DERの活用がもたらす具体的な価値について、以下の3つの観点から解説する。系統混雑の緩和

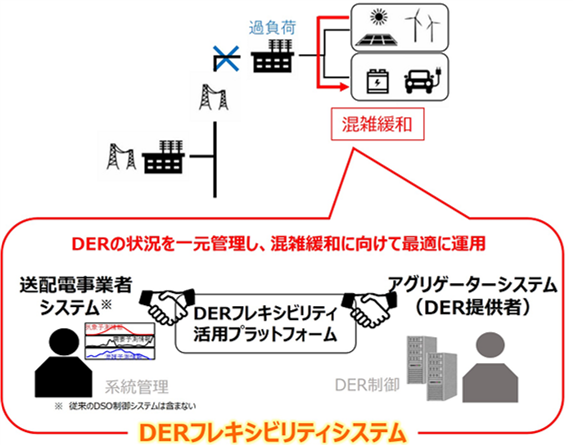

再エネの導入が進む中で、特定の地域や時間帯における再エネ電力の過剰供給が系統混雑を引き起こすことがある。DERは、以下の方法で系統混雑の緩和に寄与する。

- 地域内自家消費の促進:発電された電力を地域内で消費することで、送電網への負荷を軽減する。

- 蓄電池による電力の一時的な貯蔵:過剰な電力を蓄電池に貯蔵し、需要が高まる時間帯に放電することで、電力の需給バランスを調整する。

|

図2 FLEX DERプロジェクトの概要

|

調整力としての価値

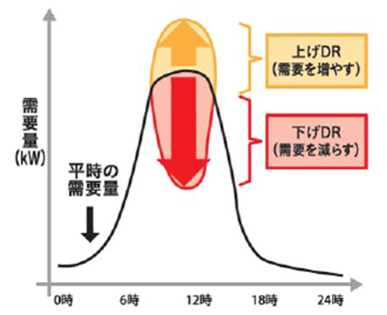

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力需給のバランスを維持するための調整力の確保が重要となっている。DERは、この調整力の一端を担う存在であり、DRや需給調整、周波数制御といった機能を通じて電力系統の安定運用に寄与する。図3にDR制御のイメージを示す。

|

図3 DR(デマンドレスポンス)の種類

|

レジリエンス強化

自然災害やその他の非常事態において、電力供給の継続性を確保するためには、電力システムのレジリエンス(復旧力)の強化が求められる。DERは、以下の点でレジリエンス強化に貢献する。

- マイクログリッドの構築:太陽光などの分散型電源を活用して、地域単位での電力供給ネットワークを形成し、災害時の電力供給を確保する。

- EVや家庭用蓄電池の非常用電源化:電力供給が停止した際に、EVや蓄電池を非常用電源として活用することで、生活の継続性を確保する。

DER活用を進めるための制度・技術・課題

これまで述べたように、再エネ導入拡大にはDERの活用がその鍵となる。しかし、DERの普及・活用には制度面や技術面での課題が存在する。DER活用に向けた課題について以下に整理する。制度整備と市場設計の課題

DERの活用を促進するためには、適切な制度整備と市場設計が不可欠である。日本では、アグリゲーターが多数の小規模なDERを統合し、需給調整市場や容量市場に参加する仕組みが整備されつつある。しかし、現行の制度では以下のような課題が存在する。

- DERシステムの仕様:DERを制御することで系統安定化に寄与するための標準的な業務フローや通信等における要求仕様が未整備である。

- DER応答精度:制御指令に対して、高い追従性が必要とされる。また、リソースの出力変化量を正確に把握するためには、受電点での計測や個別機器ごとの計測が必要であるが、これらに対応する制度の整備は依然として不十分である。

- 市場制度の整備:現在、電力取引市場は同時市場の開設に向け、市場制度が変更される過渡期にある。制度設計が未確定である状況下では、事業の予見性が低く、事業者の参入も困難である。

技術的課題と対応策

DERの効果的な活用には、技術的な課題の克服が必要である。特に、以下の点が重要となる。

- リアルタイム制御技術:DERの出力変動に対応するため、リアルタイムでの制御技術の高度化が求められる。

- 通信インフラの整備:DERと系統運用者、アグリゲーター間の迅速な情報伝達を可能にする通信インフラの整備が必要である。

- セキュリティ対策:DERのデジタル化に伴い、サイバーセキュリティの強化が不可欠となっている。

7月解説記事のご案内

次回7月の解説記事では、これまでの各市場・制度の導入の狙い、運営状況とともに、今後の市場設計の課題などについて「電力市場・制度の導入状況および課題」と題して解説を行う予定である。

第3回は、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の主力化が進む中で、調整力の確保や系統混雑緩和、レジリエンス強化に貢献する存在として位置づけられている「分散型エネルギー資源(DER)の活用」について説明する。

第3回は、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の主力化が進む中で、調整力の確保や系統混雑緩和、レジリエンス強化に貢献する存在として位置づけられている「分散型エネルギー資源(DER)の活用」について説明する。