最近の話題・キーワード解説コーナー

Keywords

第4回 解説記事:テーマ「電力市場・制度の導入状況および課題」

第4回は、電力の安定供給と効率的な利用を支える「電力市場」に焦点を当てます。

第7次エネルギー基本計画(2025年2月策定)の実現に向けては、電気の多様な価値を売買する市場が欠かせません。本記事では、日本の電力関連市場の種類と仕組み、そして現状の課題について解説します。

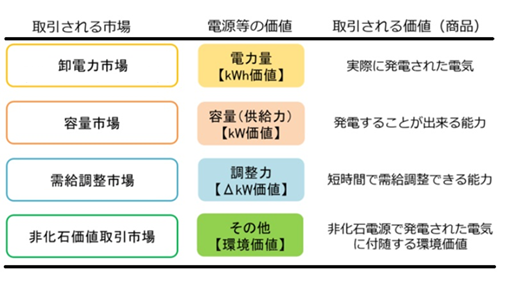

電気の価値を取引する4つの市場

「電気」と一口に言っても、実際にはさまざまな「価値」があります。たとえば、現在使用している電気そのもの(kWh)、電気を生み出す能力(kW)、急な需要変化に対応して供給量を調整する能力(ΔkW)、そして化石燃料を使わない非化石電源で発電された電気が持つ「環境価値」などです。

日本の電力自由化は1990年代半ばに始まりました。その過程で電気の多様な価値を取引するため、2005年に日本卸電力取引所(JEPX)による卸電力取引が開始されました。その後の電力システム改革の進展により、さらに多様な市場が創設され、現在に至っています。

現在の日本の電力システムは、主に次の4つの市場で支えられています。それぞれの市場では異なる「価値(商品)」が取引され、相互に連携しながら電力システム全体を構成しています(図1参照)。

- 卸電力市場:実際に発電された電気(kWh価値)を取引する、最も基本的な市場です。

- 容量市場:将来(4年後)の電力供給力(kW価値)、すなわち「発電できる能力」を取引する市場です。

- 需給調整市場:電力の需要と供給のバランスを保つための調整力(ΔkW価値)を取引する市場です。

- 非化石価値取引市場:再生可能エネルギーなど、化石燃料を使用しない電源が持つ環境価値を取引する市場です。

図1 日本の電力関連市場で取引される価値

出典:資源エネルギー庁, 「将来の電力・ガス産業の在り方について」 ,2021.1 をもとに作成 |

これらの市場が適切に機能することで、電力の安定供給と経済性を両立させ、再生可能エネルギーの導入拡大にも繋がります。

今回は、この複雑に見える電力市場のうち、卸電力市場・需給調整市場・非化石価値取引市場について解説します。

JEPXが運営する電力関連市場

日本の卸電力取引を担う中心的存在が日本卸電力取引所(JEPX)です。JEPXは翌日に受け渡す電気を取引する一日前市場(スポット市場)を中核にしつつ、その他にも複数の市場を運営し、多様な取引ニーズに応えています。一日前市場(スポット市場)

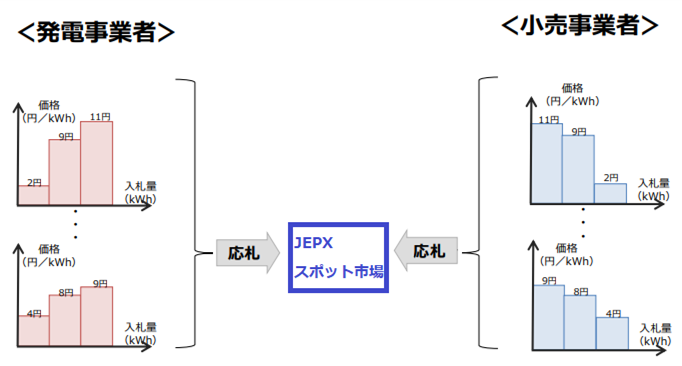

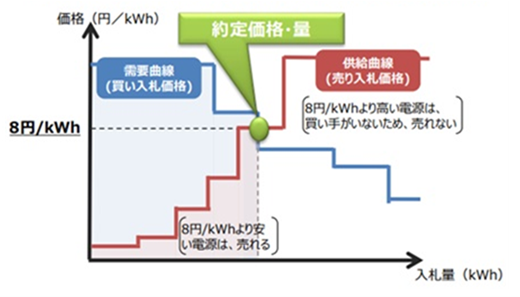

一日前市場では、翌日24時間分の電気(kWh)を30分単位で取引します。売り手(発電事業者)と買い手(小売電気事業者)は、それぞれ「この価格なら売りたい/買いたい」という希望価格と量を提示します。JEPXはすべての売り注文・買い注文を集約し、需要曲線と供給曲線を作成したうえで、両曲線が交わる一点で取引価格(約定価格)を決定します。なお、取引単位を30分から15分単位へ変更する検討も進められています(図2参照)。

図2 スポット市場の価格決定の仕組み

出典:資源エネルギー庁, 「将来の電力・ガス産業の在り方について」 ,2021.1 をもとに作成 |

当日市場(時間前市場)

当日市場では、スポット市場で決定した翌日の計画にずれが生じた際、受渡1時間前までの電気(kWh)を30分単位で取引します。売り手と買い手は希望価格と量を提示し、JEPXのザラ場方式(注文が提示されたタイミングで即時にマッチングが行われ、合致した売買が成立する方式)で合致した瞬間に売買が成立します(「約定」といいます)。その後、広域機関が送電可否を確認し、問題がなければ売買が確定します。この当日市場でも、再生可能エネルギーの出力変動など短周期の需給変化により細かく対応するための取引単位の15分化や、入札処理の迅速化、需給予測との自動連携、取引後の電力量確定処理の効率化などシステム高度化が検討されています。

非化石価値取引市場

非化石価値取引市場では、電気そのものではなく「CO₂フリー」という環境価値を売買します。売買単位は「1kWh=1枚」の非化石証書です。JEPXは売り入札(Offer)と買い入札(Bid)を価格順に積み上げ、供給曲線と需要曲線を描き、その交点で約定価格を決定します。取引される非化石証書は、次の3区分に分かれます(表1参照)。

表1 非化石証書の主な対象電源と含まれる価値

| 区分 | 主な対象電源 | 含まれる価値 |

| ① FIT非化石証書 | FIT制度で固定価格買い取りを受ける再エネ電源(住宅太陽光・陸上風力など) | CO₂フリー価値 + 再エネ価値 |

| ② 非FIT非化石証書 〈再エネ指定あり〉 |

FITを卒業した再エネ、大型水力、FIP電源 など | CO₂フリー価値 + 再エネ価値 |

| ③ 非FIT非化石証書 〈再エネ指定なし〉 |

原子力・水素/アンモニア混焼火力など | CO₂フリー価値のみ(再エネ価値は付かない) |

非化石価値取引市場のオークションはこの3区分ごとに実施され、入札・約定も区分ごとに完結します。たとえば企業が「再エネ100%」を目指す場合は①また②を、CO₂ゼロが目的であれば③も選択肢になります。買い手は目標に合わせて区分を選び、価格シグナルを見ながら調達しています。

※ FIT・非FITの詳細は、第6回「FITからFIPへの転換」で詳しく説明します。

電力需給調整力取引所(EPRX)が運営する需給調整市場

太陽光発電のように出力が天候で変動する再生可能エネルギーが増えると、電力需要と供給のバランス維持が難しくなります。そのため短時間で出力を増減させる「調整力(ΔkW)」が重要です。需給調整市場は、この調整力を調達するために2021年度から開設されました。一般送配電事業者が共同出資したEPRXが、火力発電、揚水発電、蓄電池、デマンドレスポンス(DR)など多様なリソースから必要な調整力を購入しています。取扱商品と特徴を表2にまとめました。

表2 需給調整市場で取引される商品

| 商品名 | 主な用途 | 応動時間 | 継続時間 | 参加しやすい設備の例 |

| 一次調整力 | 周波数が瞬時にずれた時の“最初の踏んばり” | 10秒以内 | 5分以上 | 応動速度の速いガスタービン、蓄電池 |

| 二次調整力① | 数分単位の需要変動や発電脱落のフォロー 5分以内 | 5分以内 | 30分以上 | 水力、蓄電池、DR |

| 二次調整力② | 15~30分周期のゆるやかなずれの吸収 | 5分以内 | 30分以上 | 火力、揚水、水素混焼 |

| 三次調整力① | 15分後以降に予測外が起きたときの立て直し | 15分以内 | 3時間 | 火力、バイオマス |

| 三次調整力② | 再エネの天気誤差を日常的に埋める“こまめな調整” | 60分以内 | 30分 | DR、蓄電池、火力 |

出典:電力需給調整力取引所, 「需給調整市場の商品要件と取引スケジュール」,2025.5 をもとに作成

日本の電力市場が抱える課題

このように市場制度の整備は進んでいますが、いくつかの課題も明らかになっています。主な課題と今後の方向性を表3にまとめました。| 課題 | 具体的な内容 | 今後の方向性・解決策 |

| 取引の活性化と競争環境 | スポット市場以外の市場は、まだ取引量が少ないのが現状である。また、旧来の大手電力会社の発電部門が依然として大きなシェアを占めており、真に競争的な市場環境が醸成されているとは言えない側面がある。 | 市場の厚み(市場参加者が多く、取引量が活発で、価格形成が競争的かつ安定している状態)を増し、より多くの事業者が参加できる環境を整えることが求められる。 |

| スポット市場価格の高騰リスク | 2021年の冬、燃料不足などからスポット価格が記録的に高騰し、自前の発電所を持たず、電力調達をスポット市場に依存していた多くの新電力の経営を圧迫する要因となった。 | 先物市場などを活用して価格変動リスクを回避(ヘッジ)したり、安定した調達先を複数確保することが重要となる。 |

| 市場の分断と全体最適化 | 卸電力市場(JEPX)、需給調整市場(EPRX)がそれぞれ異なる機関によって運営され、取引のタイミングも分離しているため、国全体で見たときに必ずしも最も経済的・効率的な電力調達ができていない状況が生まれている。 | この課題を解決するため、卸電力市場と需給調整市場を統合する「同時市場(リアルタイム市場)」が検討されている。2027年頃の実現を目指して制度設計が進められており、実現すれば、日本の電力取引は一段と効率的になる。 |

8月解説記事のご案内

8月の第5回解説記事では、今回解説しきれなかった容量市場および長期脱炭素電源オークションを深掘りし、水力発電や洋上風力発電への展開についても解説する予定です。

第4回は、電力の安定供給と効率的な利用を支える「電力市場」に焦点を当てます。

第4回は、電力の安定供給と効率的な利用を支える「電力市場」に焦点を当てます。