最近の話題・キーワード解説コーナー

Keywords

第7回 解説記事:テーマ「再エネ大量導入と系統制約・調整力確保」

10月号は、再エネ大量導入と系統制約および調整力の確保に焦点を当てます。太陽光発電・風力発電の大量導入に伴い、出力制御や連系線の制約が顕在化しています。また、第7次エネルギー基本計画では、再エネを最大限に活用する観点から、その出力制御量の抑制に取り組むとされています。そこで、出力制御の発生メカニズム、実績と見通し、さらに調整力確保と需要誘致の新たな展開について解説します。

出力制御の発生メカニズム

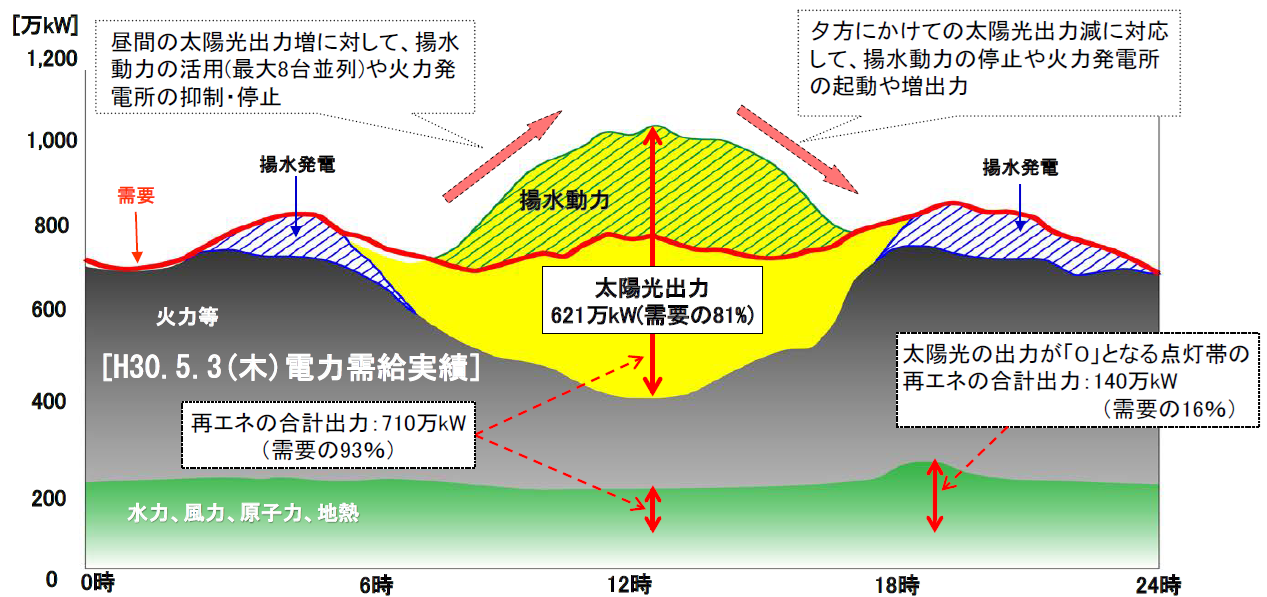

出力制御の発生メカニズムは、主に電力系統における需給バランスの維持と系統容量の制約に起因します。電力システムでは、発電された電力と需要(負荷)のバランスを絶えず一致させる(同時同量)必要があり、このバランスが崩れると周波数が変動し、安定供給が継続できなくなります。

太陽光発電や風力発電などの変動性再生可能エネルギー(VRE:Variable Renewable Energy)は、天候や時間帯によって出力が絶えず変動します。特に晴天時の昼間など、VREからの発電が電力需要を大きく上回り、火力発電などによる調整可能な量を超えてしまう場合に、余剰電力を抑制するための出力制御が必要となります。

出力制御は、需要より太陽光発電量が多い特定の時期に多発します。これは、「需要の減少(軽負荷期)」と「太陽光発電の出力増加」の複合的な要因があります。

|

さらに、再エネのポテンシャルが高い地域と大規模需要地が離れている場合、電力を送るための送電線容量の不足(系統制約)が顕在化します。

調整力が不足し需給バランスの維持が困難になった場合、国が定める「優先給電ルール」に基づき、火力発電の出力制御や揚水発電の活用といった対策を講じた後、太陽光・風力発電の出力制御が実施されます。これは、電力系統全体の安定性を保つための措置です。再エネ導入量の多い九州エリアなどで、近年、出力制御の実施回数が増加しています。

なお、出力制御は一見すると「再エネの抑制策」と捉えられがちですが、実際には、系統の安定を保ちながら再エネの導入余地を広げるための重要な仕組みです。ノンファーム型接続など、出力制御を前提とした柔軟な系統運用を認めることで、従来であれば接続できなかった再エネを新たに受け入れることが可能となります。すなわち、出力制御は再エネ拡大のための安全弁として機能しており、結果として再エネ導入量の増大に寄与しています。

需給バランス制約による出力制御の順番(優先給電ルール)

供給が需要を上回ると見込まれる場合、優先給電ルールに基づき、太陽光・風力発電の出力制御を行う前に、以下の順番で最大限の調整措置が講じられます。太陽光・風力の出力制御(④)は、これらの調整措置を行ってもなお余剰電力が解消できない場合に、やむを得ず実施されるものです。

表1 各電源の出力制御の優先順位

| 優先順位 | 調整措置 | 概要 |

|---|---|---|

| ① | 火力の出力抑制、 揚水・蓄電池の活用 |

火力発電所の出力を最大限抑制(原則50%以下、新設火力では30%)するとともに、 揚水発電所での揚水運転(余剰電力を使った水の汲み上げ)や蓄電池の充電により需要を創出します。 |

| ② | 他エリアへの送電 (連系線活用) |

地域間連系線を最大限活用し、余剰電力を他のエリアへ送電します。 |

| ③ | バイオマス発電の出力制御 | バイオマス発電の出力制御を行います。 |

| ④ | 太陽光・風力の出力制御 | 上記①〜③の最大限の対策を行ってもなお供給が需要を上回る場合に、 太陽光・風力発電の出力制御を実施します。 |

| ⑤ | 長期固定電源の出力制御 | 水力、原子力、地熱などの長期固定電源は、短時間で小刻みな出力調整が技術的に困難であり、 一度抑制するとすぐに元に戻せないため、最後に抑制することとされています。 |

出典:資源エネルギー庁, 「出力制御対策パッケージについて」,2023.12 をもとに作成

出力制御の実績と見通し

(1)これまでの実績

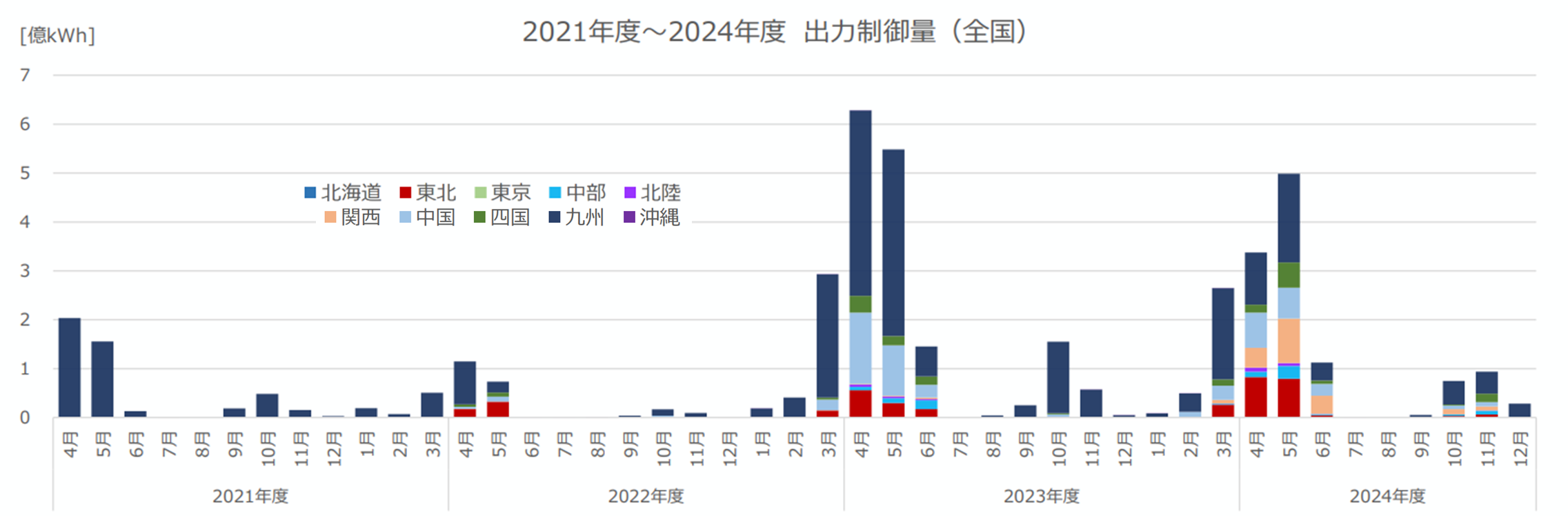

再エネの出力制御は、2018年に九州エリアで初めて実施されました。再エネ導入の拡大に伴い、実施エリアは急速に拡大しました。

(2)見通し

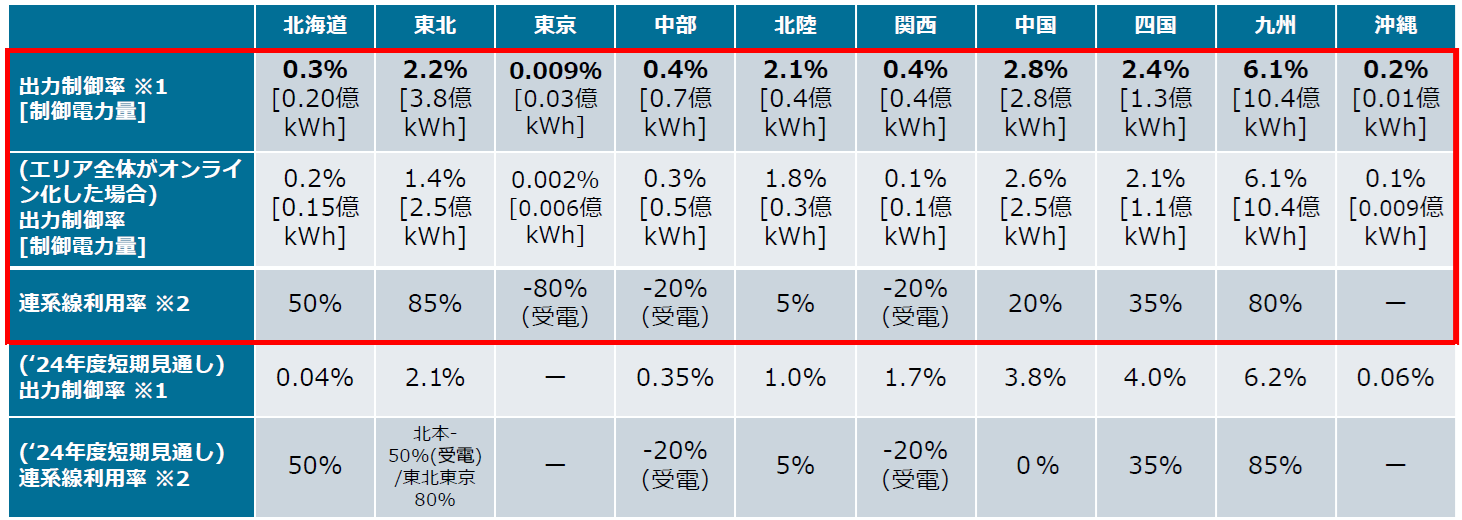

資源エネルギー庁の全エリア集計において、2025年度の九州エリア出力制御率の見込みは6.1%程度と試算されています。東北・北陸・中国・四国などでも1~3%台、北海道・中部・関西は0~0.4%台とされています。

図3 2025年度の再エネ出力制御の短期見通し

出典:資源エネルギー庁, 「再生可能エネルギーの出力制御に関する短期見通し等について」,2025.1 をもとに作成 |

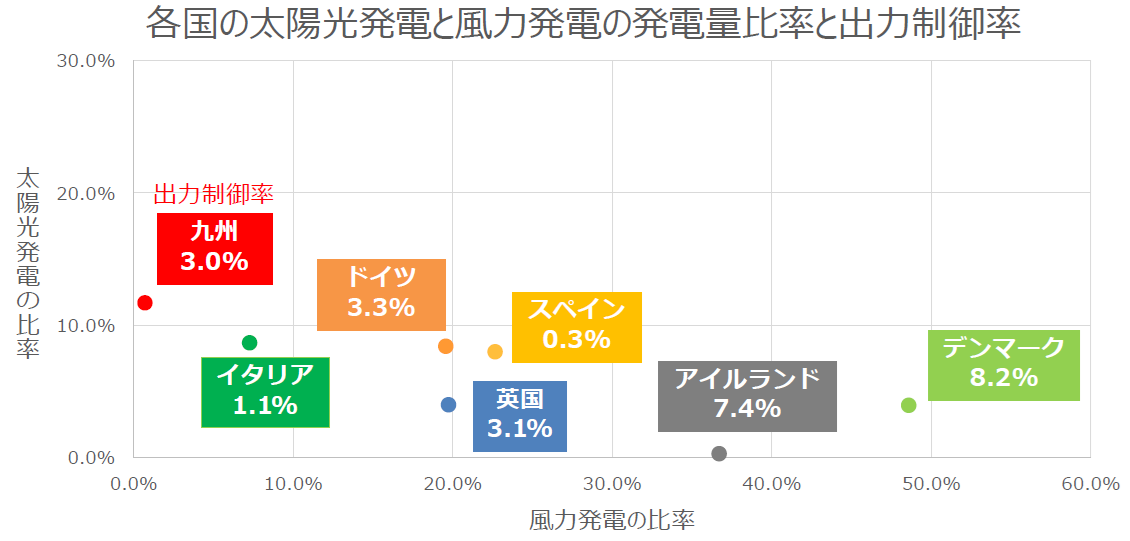

(3)欧州諸国との年間出力制御率の比較

2022年度の実績に基づく国際比較グラフ(変動性再エネ比率と出力制御率の比較)を参照すると、日本の九州エリア(当時最も制御率が高かった)の出力制御率は、欧州より低い状況が見られます。

図4 再エネ出力制御に関する国際比較

出典:資源エネルギー庁, 「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けて」,2023.6 をもとに作成 |

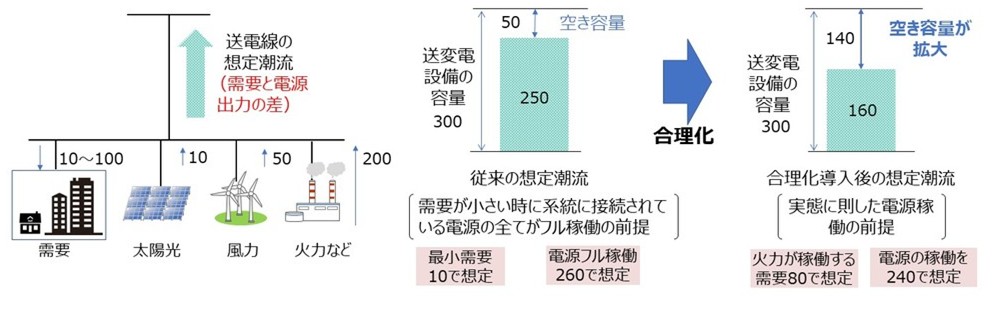

系統制約と連系線の現況

再エネの導入拡大に伴い、電力の需要と供給のバランス維持や送電容量の限界から系統制約が顕在化しています。この制約を克服し、再エネの最大限の活用を目指すため、「想定潮流の合理化」や出力制御を前提に接続を許容する「ノンファーム型接続」といった日本版コネクト&マネージの取り組みが進められています。また、日本の電力系統は国土が細長く、エリア間連系線の容量が小さい「串型」の構成であることが特徴です。この連系線の弱さが広域的な余剰電力融通の制約となるため、電力広域的運営推進機関(OCCTO)のマスタープランに基づき、東地域(北海道~東北~東京)や中西地域(関門連系線等)の連系線増強が計画的に進められています。

図5 「想定潮流の合理化」による送電線の空き容量の拡大イメージ

出典:電力広域的運営推進機関, 「日本版コネクト&マネージ」,(2025) をもとに作成 |

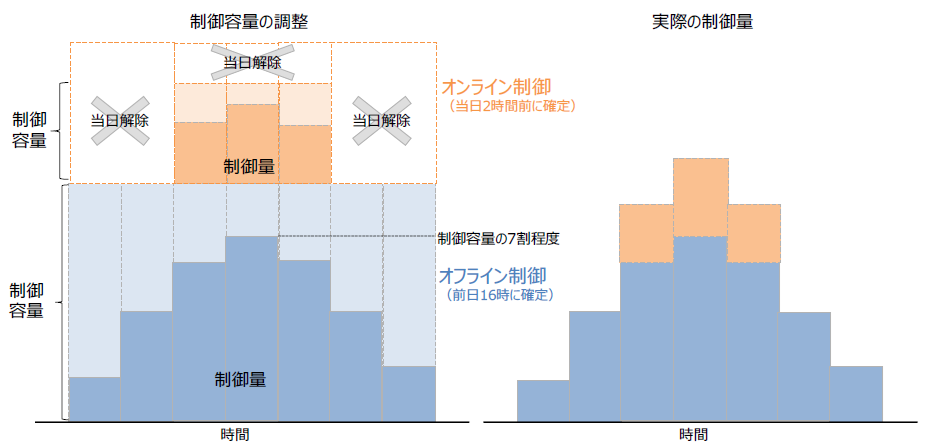

調整力確保と需要誘致の新たな展開

再エネの出力変動に対応するため、電力の調整力をより高度に確保する取り組みが進んでいます。これまで主に火力発電で担っていた調整力を、揚水発電や蓄電池などの脱炭素型の手段に置き換える動きが広がっています。需給調整市場では、地域を越えて調整力を調達できるよう、仕組みの整備が進められています。再エネの出力制御を効率化するためには、リアルタイムで発電を制御する「オンライン制御」が有効です。実際に九州では、この方法を導入することで制御量を約3割減らした例があります。今後は、オンラインによる代理制御の拡大が重要になります。

また、再エネに適した地域と電力需要が多い地域とのミスマッチを解消するため、「ウエルカムゾーンマップ」によって、大規模需要の立地を誘導する取り組みも進んでいます。再エネに適した場所での先行的な送電網整備や、接続枠の仮押さえを防ぐルールづくりなど、合理的な系統接続の仕組みが求められています。こうした取り組みは、再エネを主力電源とするために、安定した電力供給とコストの両立を図るうえで欠かせません。

図6 オンライン/オフライン制御のイメージ

出典:資源エネルギー庁, 「再生可能エネルギー出力制御の高度化に向けた対応について」,2019.4 をもとに作成 |

10月号は、再エネ大量導入と系統制約および調整力の確保に焦点を当てます。太陽光発電・風力発電の大量導入に伴い、出力制御や連系線の制約が顕在化しています。また、第7次エネルギー基本計画では、再エネを最大限に活用する観点から、その出力制御量の抑制に取り組むとされています。そこで、出力制御の発生メカニズム、実績と見通し、さらに調整力確保と需要誘致の新たな展開について解説します。

10月号は、再エネ大量導入と系統制約および調整力の確保に焦点を当てます。太陽光発電・風力発電の大量導入に伴い、出力制御や連系線の制約が顕在化しています。また、第7次エネルギー基本計画では、再エネを最大限に活用する観点から、その出力制御量の抑制に取り組むとされています。そこで、出力制御の発生メカニズム、実績と見通し、さらに調整力確保と需要誘致の新たな展開について解説します。